オシロスコープを選ぶ際には 周波数帯域 やch数 などは最初に見るポイントですが、それ以外にも見落としがち? & 要注意 なポイントを紹介します。

見落としがち 機種選定ポイント 11選

目次

1. 最高サンプリング速度 1GSa/s !! でもよく見ると 1/4になっていませんか?

2. なぜ?1Gサンプルのオシロよりも100Mサンプルのオシロの方が高速?

3. 4chのオシロを買ったつもりが 実質 3chオシロに?

4. 標準付属のプローブ 本体の周波数帯域と合ってる?

5. 要注意!! 周波数帯域 1GHz は 1GHzHz帯域じゃないかも!?

6. 12bit 高分解能ADコンバータオシロ!! 実はそれ 意味ないかも?

7. 超低ノイズ ○μV! ちょっと待った! 比較方法に注意!!

8. ハイレゾモードで高速信号を高分解能測定! 超むずかしい!

9. 100MHz/1000V の 高電圧プローブ 100MHz帯域で測れるのは たった10V?

10. 大画面ディスプレイ機導入 ! あれ?でも波形小さくない??

11. 修理サポート & 保証期間

最高サンプリング速度 1GSa/s !! でもよく見ると 1/4になっていませんか?

オシロスコープを選ぶ際にサンプリング速度は重要なポイントです。

でも、サンプリング速度をはじめとするオシロスコープの性能は 特定条件の「最高値」で書かれるものもあります。

なので1chしか使わないときは 1GSa/s で高速サンプリングが出来ても、4chになると 1/4 の 250MSa/s など 速度が分割されてしまう製品もたくさんあります。

選ぶ時は実際に使用するch数の時のスペックで調べましょう

(これ意外とサンプリング速度が落ちている事に気付かずに使っている方 多いです)

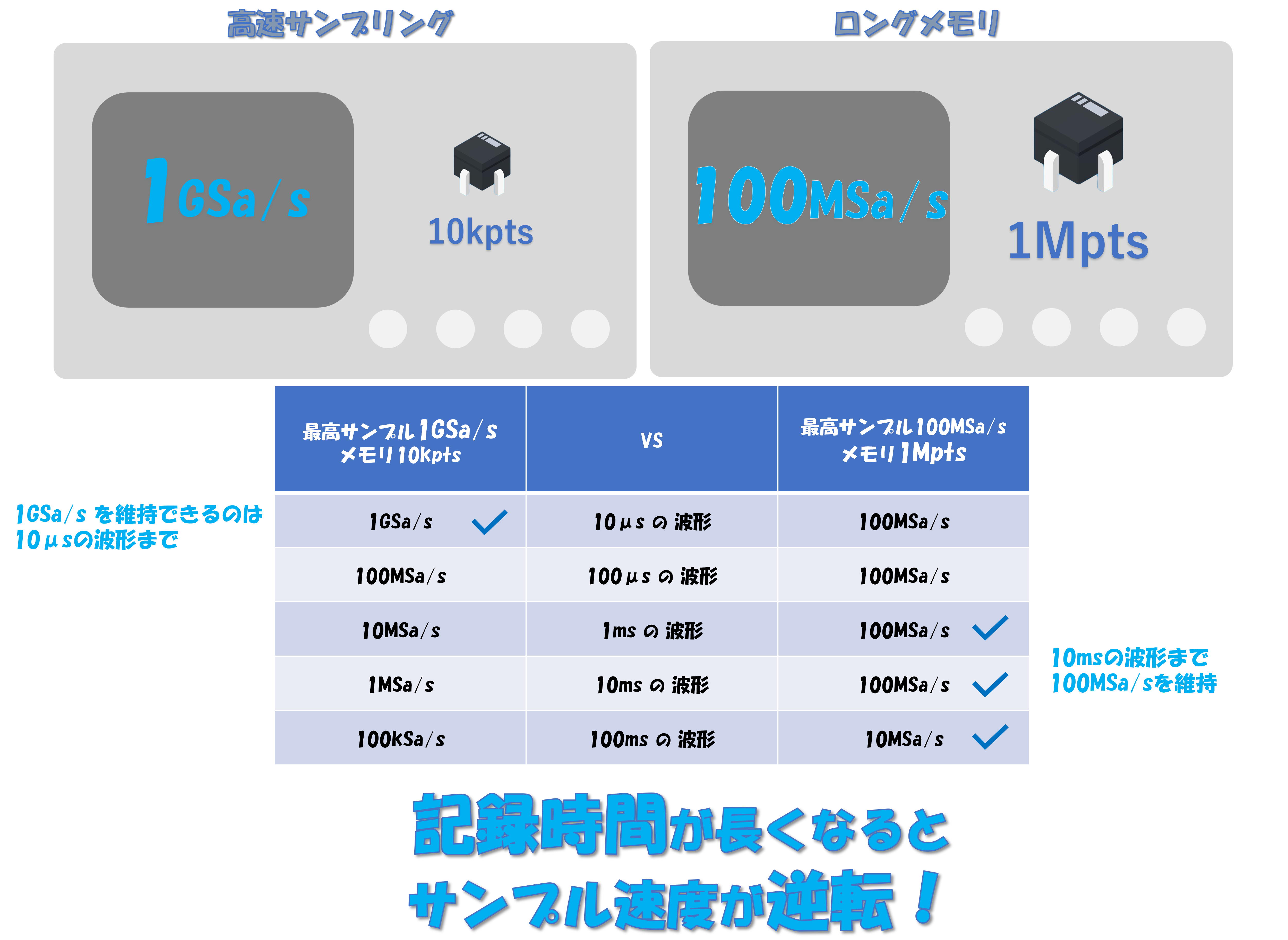

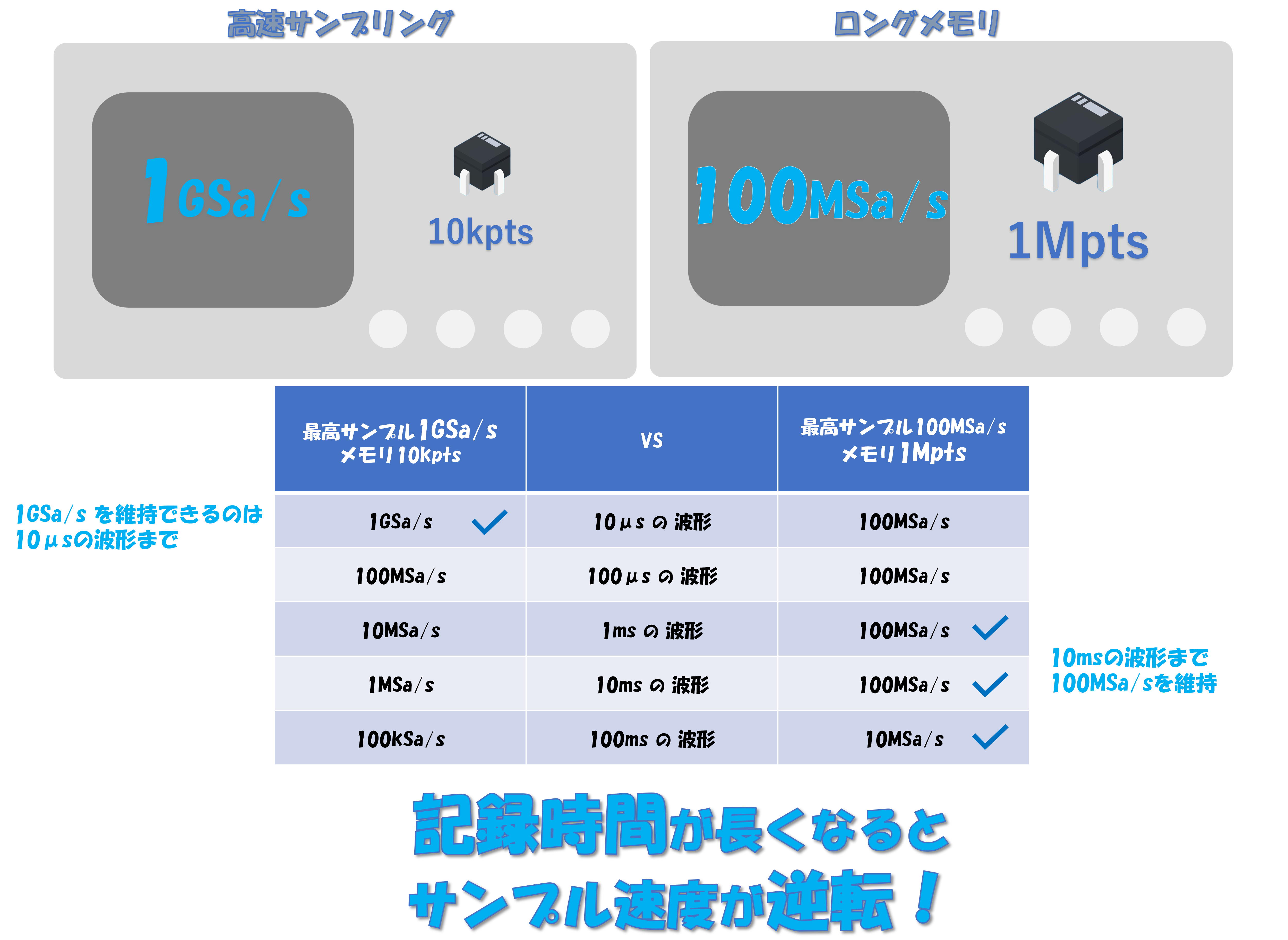

なぜ?1Gサンプルのオシロよりも100Mサンプルのオシロの方が高速?

こちらもサンプリング速度の間違えやすいポイント。

その理由はメモリ長。

メモリ長は長時間の計測が出来るだけではありません。

いくら「最高」サンプリング速度が速くても、メモリ長が短いと、長い時間の測定をすると一気にサンプリング速度が落ちてしまいます。

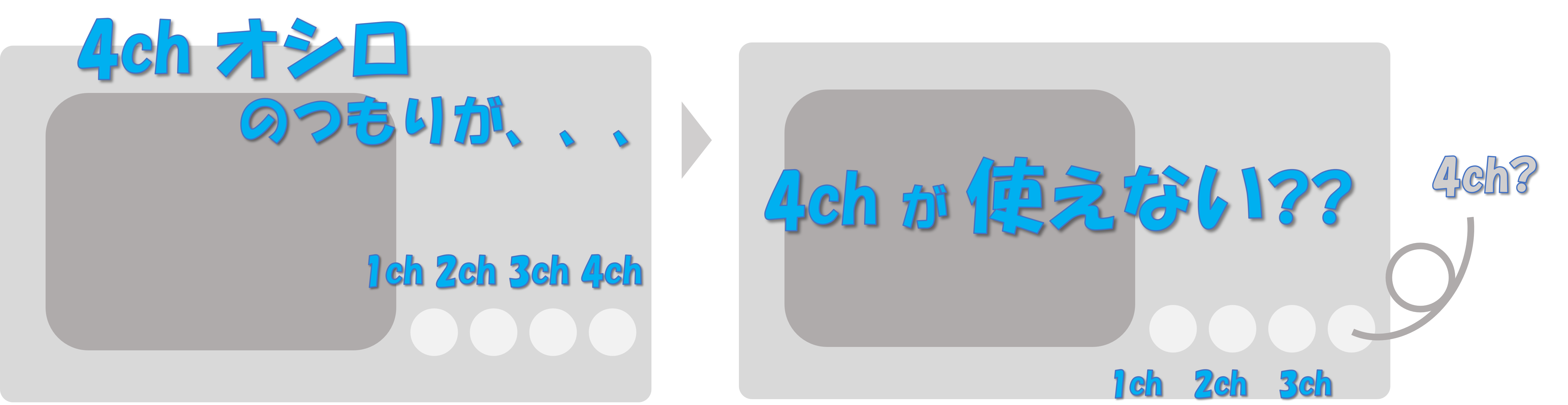

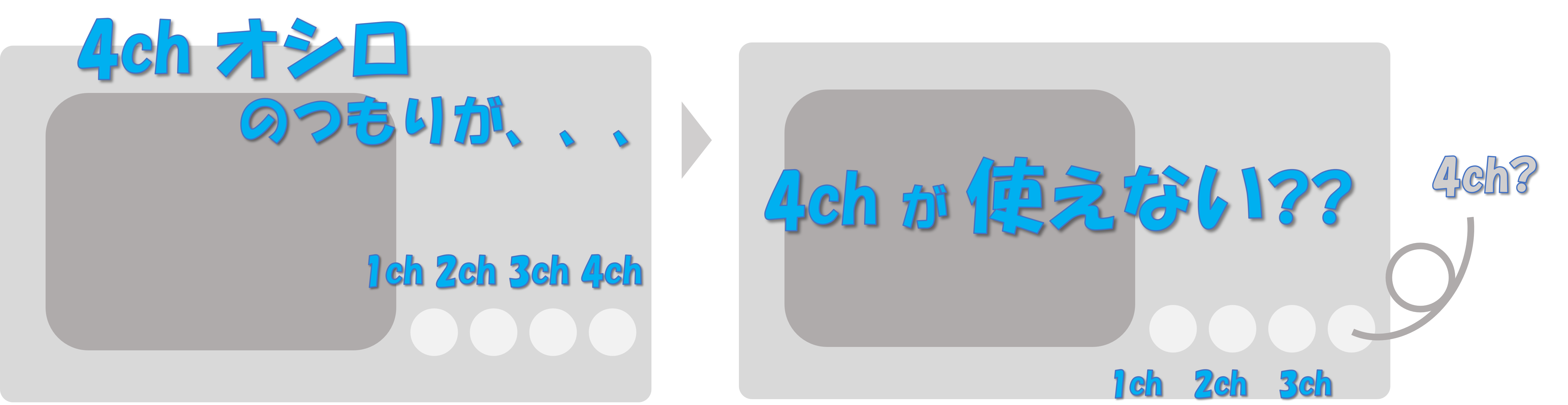

4chのオシロを買ったつもりが 実質 3chオシロに?

外部トリガ端子を使うつもりが、搭載されていなくてアナログ入力chが1つ犠牲になった!! という ケースです。

外部トリガ端子とは、測定対象のアナログ信号とは別にトリガを取るための端子です。

便利な機能で、使われる方は多いはずです。

ですが、最近のオシロは外部トリガ端子がカットされている製品もあります。

外部トリガ端子が無いオシロスコープでは、外部からのトリガ信号をアナログチャンネルで受け取らなければならないため、貴重な入力チャンネルが1つ犠牲となります。

つまり、4chのオシロスコープであっても、実質的には3chとしてしか使用できなくなるのです。

また同じシリーズのオシロであっても2chモデルには外部トリガ端子があるのに 4chモデルになると外部入力端子が省かれていることもあります。

外部にトリガを使う場合は 搭載されているかどうか必ず確認しましょう。

標準付属のプローブ 性能満たしていますか?

例えば200MHzのオシロスコープの標準付属プローブが100MHz帯域 など オシロ本体の周波数よりも低いことがあります。

波形観測にとってプローブはとても重要ですし、買うとなると意外と高いので、オシロ本体だけではなく付属品のチェックも忘れずに。

中には ch数分のプローブが付いていないオシロも!?

要注意!! 周波数帯域 〇〇MHz は〇〇Hz帯域じゃないかも

500MHz 4ch オシロスコープ!!と、うたっているオシロスコープなのに 帯域が400MHz

1GHz 4ch オシロスコープ!!と、うたっているオシロスコープなのに 帯域が800MHzというオシロスコープです。

どういう事かと言うと 使用chを1chや2chのみに制限した場合には カタログスペック通りの帯域だけど、使用ch数を増やすとサンプリング速度が落ちるのと同時に 周波数帯域が落ちる製品です。

さらに やっかいなのが データシートをよく見ないと分からない。

使用ch数により サンプリング速度が落ちるのはADコンバータのハードなので仕方がないのですが、、、

フルchを使用しても充分なサンプリング速度を確保するという事は、カタログスペック上の周波数帯域が下がってしまう(かもしれない)事にはなるのですが、当然 その周波数帯域は担保されます。

このあたりは メーカーのポリシーなのでしょうか・・・

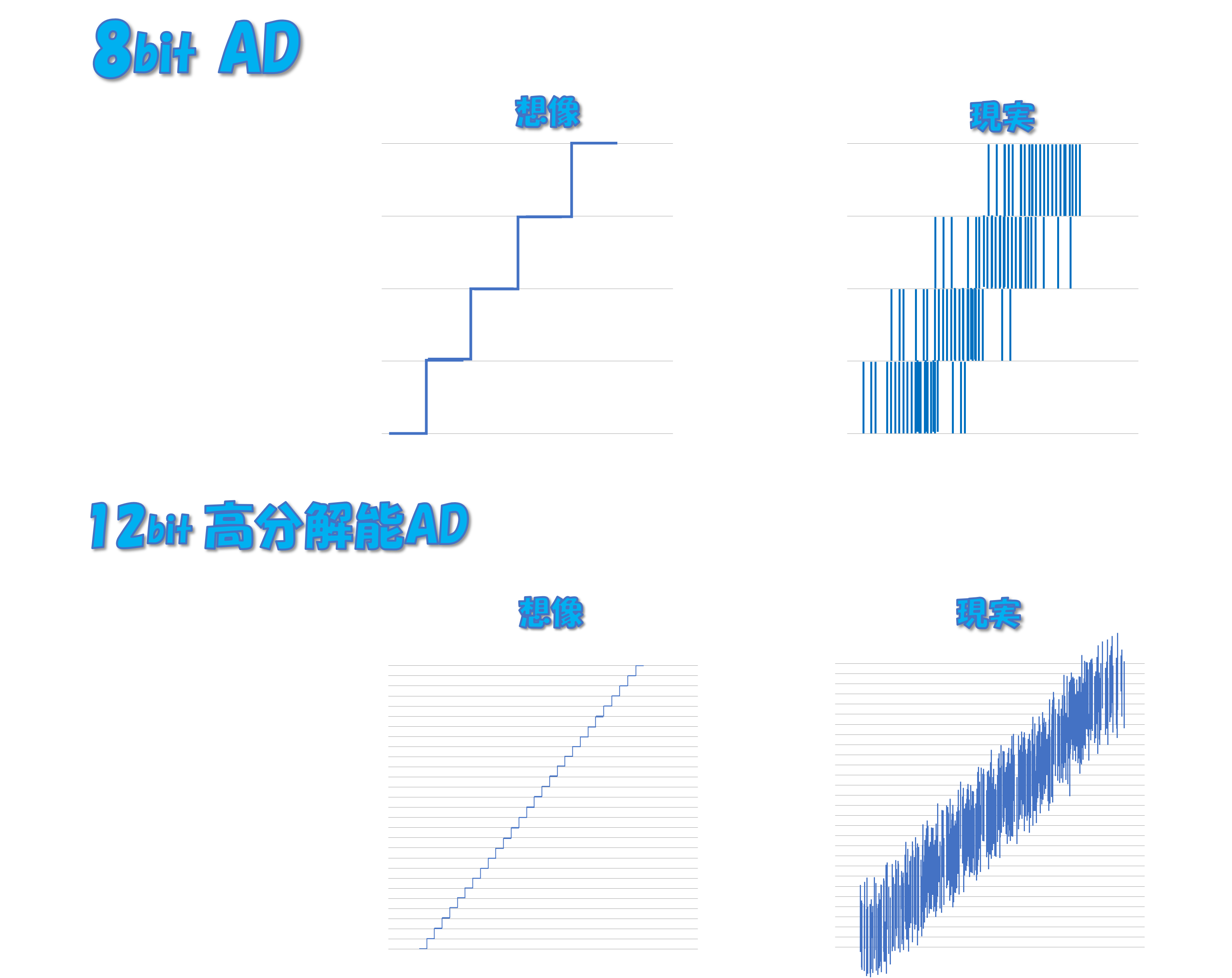

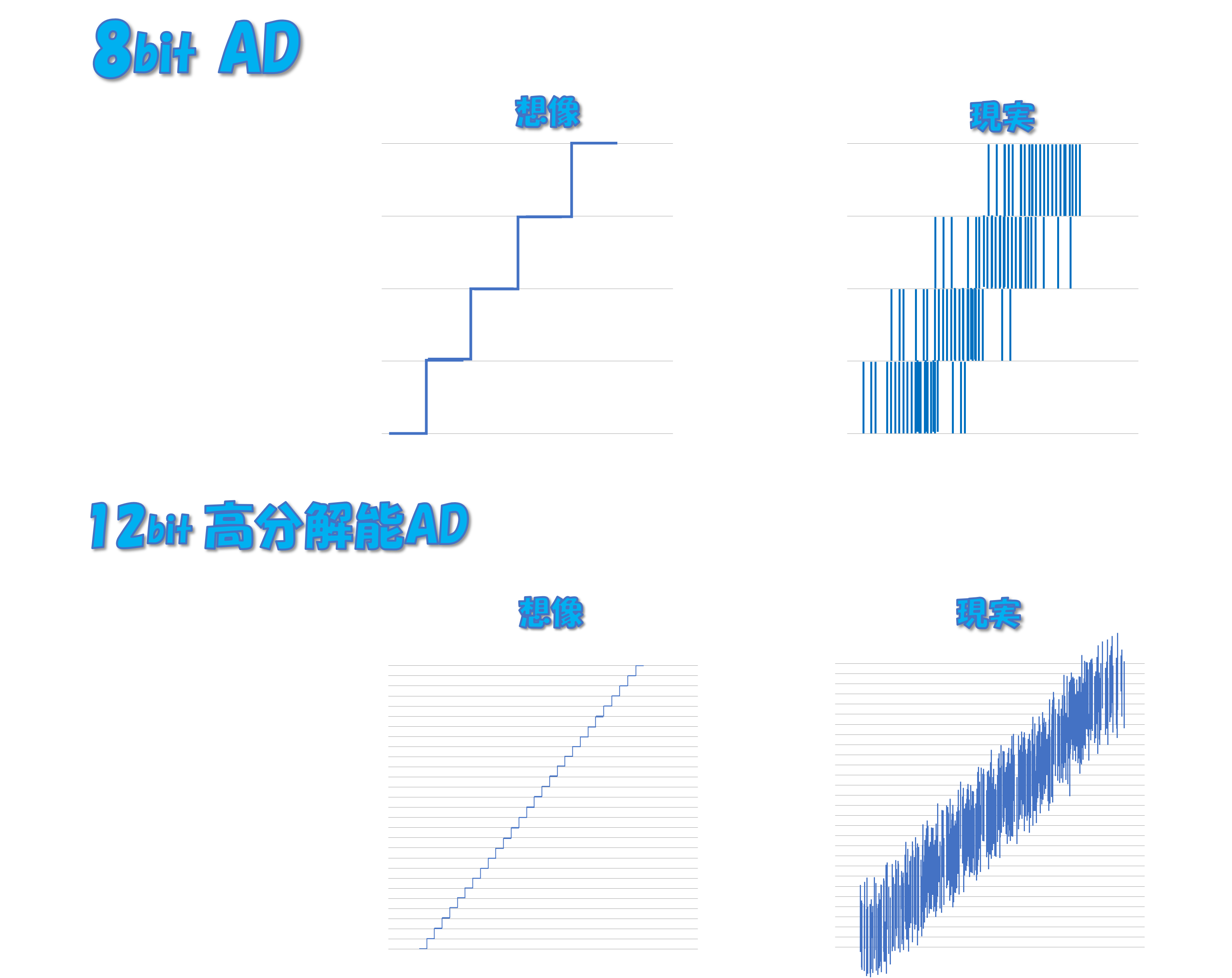

12bit 高分解能ADコンバータオシロ!! それ意味ないかも?

最近流行の12bitオシロですが、もしかすると あまり高分解能ADの意味がないかもしれません。それはオシロスコープ自身のノイズが原因です。

例えば10mVの信号を 12bit (4000分の1)の分解能で計測出来たとしても オシロスコープ自身のノイズが1mVあると、オシロスコープはその1mVのノイズを高分解能で表示しているだけになります。

つまり、測定信号のわずかな変化はノイズに埋もれて検出できていません。

ノイズが大きいと 12bit オシロでも 8bitオシロと同じような結果しか見えない可能性もあります。

高分解能測定が必要な場合は 必ずオシロスコープのノイズも確認して、低ノイズな製品を選びましょう。

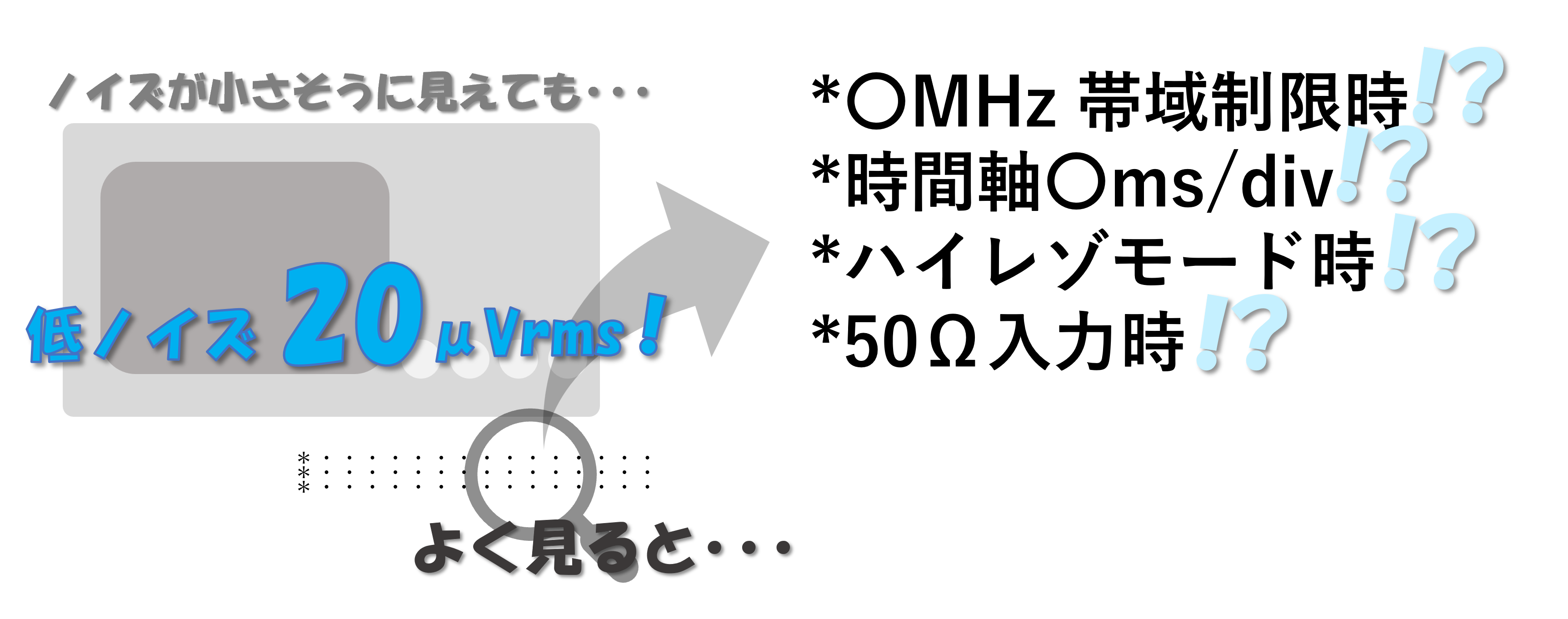

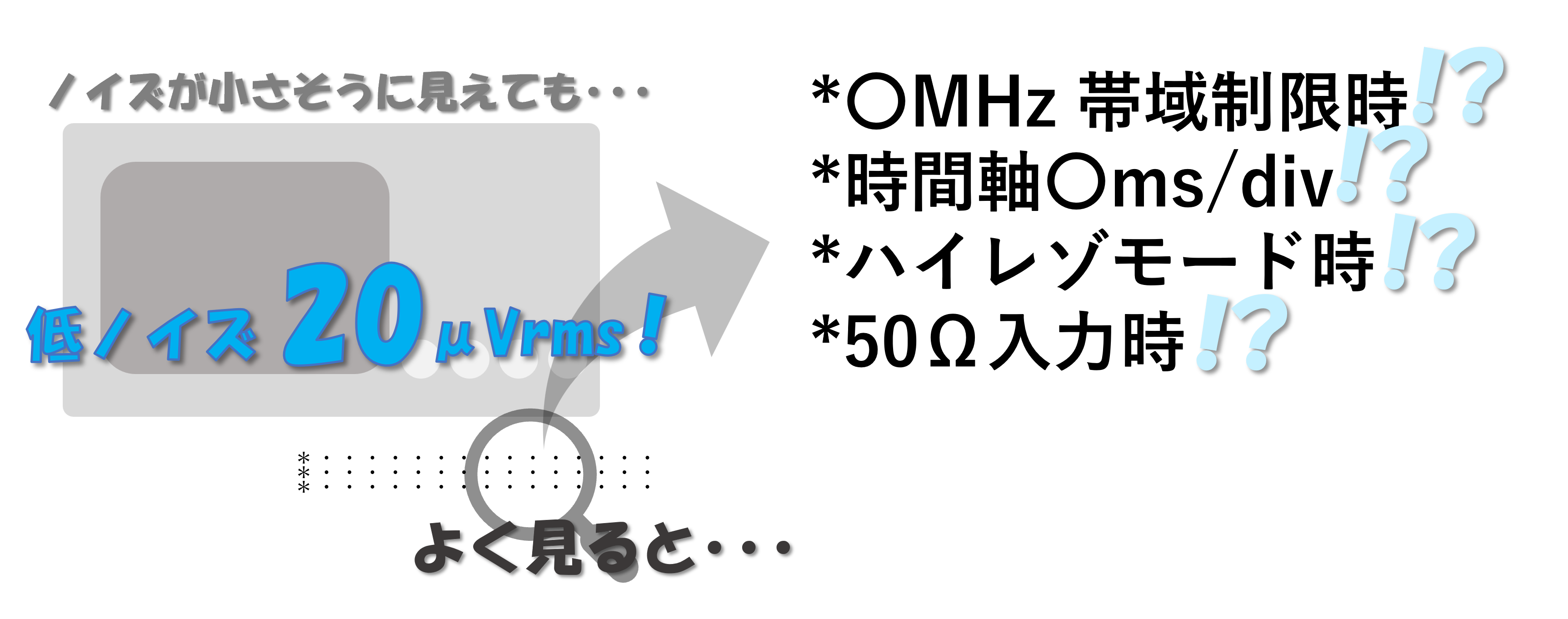

超低ノイズ ○μV! ちょっと待った!条件をよく見て!

12bitオシロでは 低ノイズ である事はとても重要ですが そのノイズを仕様化している条件・設定 をきちんと見ましょう。

データシートやカタログでノイズを数値化(仕様化)する条件・設定が、帯域制限をかけている、時間軸が極端に長い(帯域が下がっている)、アベレージング処理後のデータ、、、

これらの条件では ノイズはどんどん小さく見えるようになります。

あとは入力インピーダンスが50Ωの時と1MΩの時 でもかわります。

どの条件でのノイズの仕様なのかを確認しましょう。

ハイレゾモードで高速信号を高分解能測定! それかなり難しいです!!

最近のオシロには電圧軸を高分解能化するハイレゾモードを搭載したオシロがたくさんあります。

8bitのオシロでも 12bitや16bit相当 に上げる事が出来ます。

でもこのハイレゾモードもアベレージングの一種。

ハードウェアの性能が上がっているわけではなく ソフトウェアでの平均化処理の一種です。

高分解能に計測出来るようになる代わりに、周波数帯域は 1/10 や 1/100 以下 など大幅に下がります。

ハイレゾモードは周波数帯域が 大きく落ちる事に注意してください。

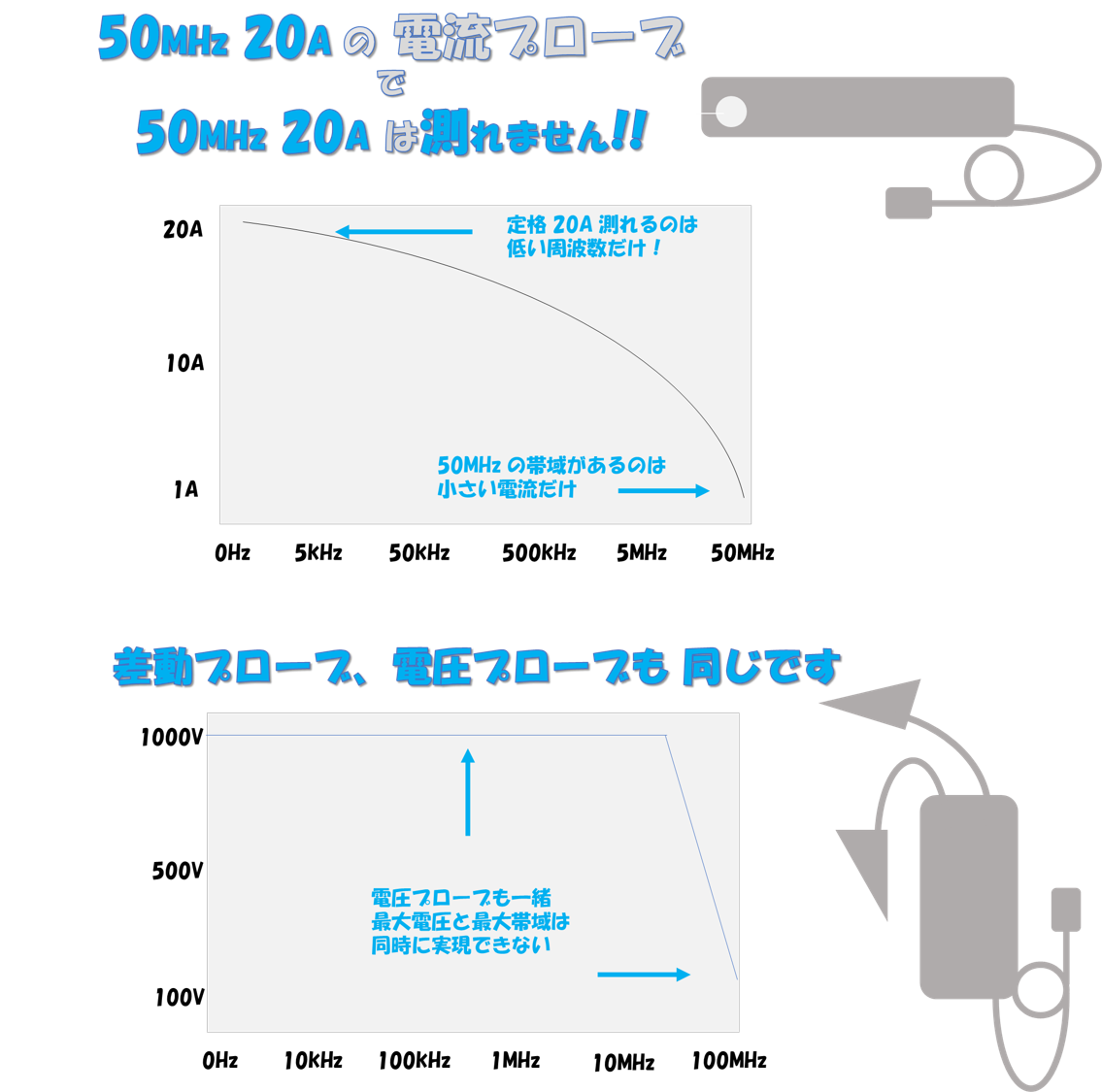

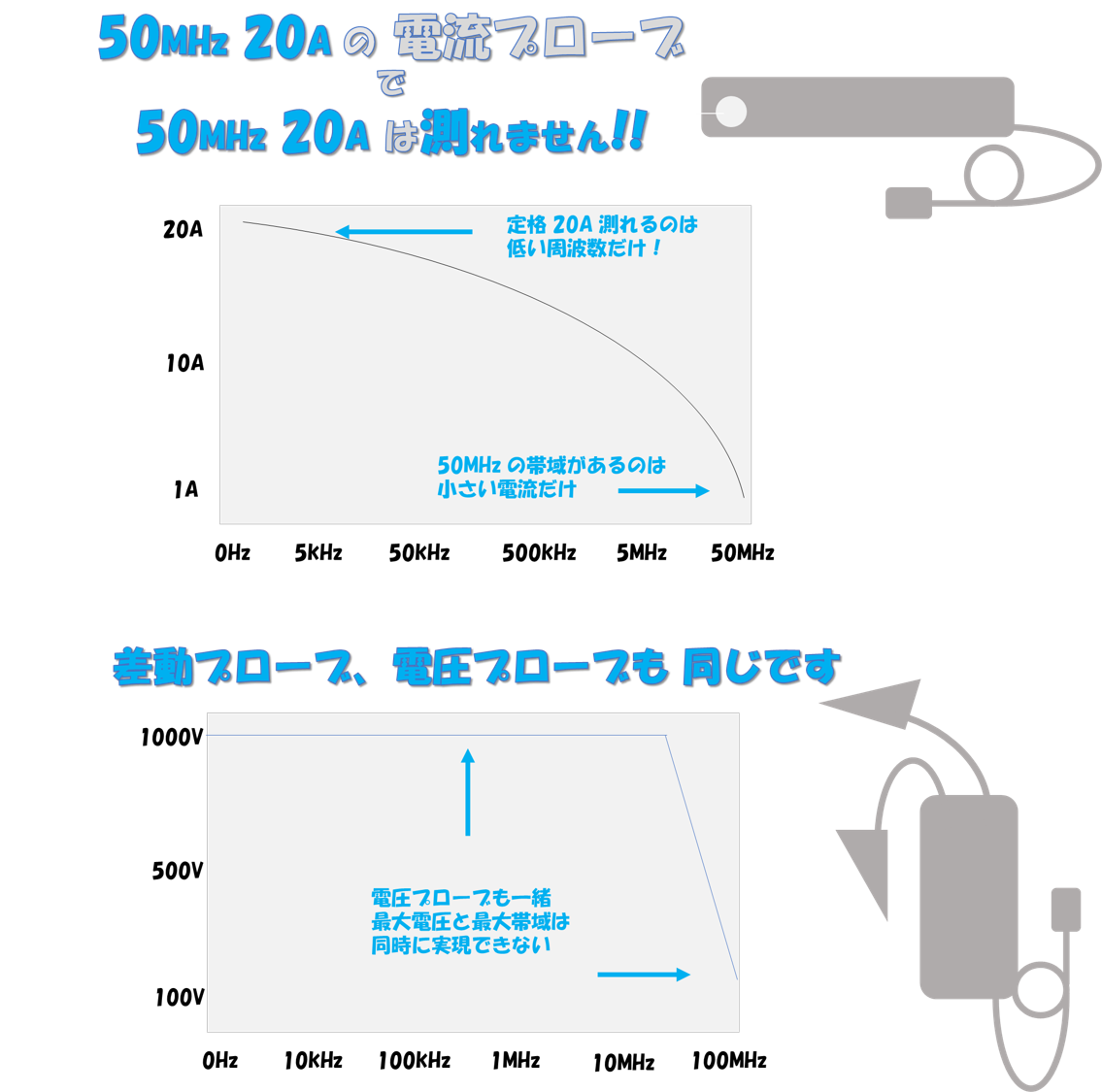

100MHz/1000V高電圧プローブ 100MHz/1000Vは測れません!!

高電圧プローブに限らずですが、プローブのスペックは最高周波数と最大電圧(最大電流)で謳われています。

例えば 100MHz 1000Vのプローブがあったとしても 100MHzの特性が出るのは10V以下の時だけ、反対に1000V入力すると周波数帯域は1kHz というようにトレードオフの関係になります。

これはディレーティング特性といって どんな製品、プローブにも言える事です。

なのに この特性は あまり分かりやすい所に 記されていません・・・

プローブやセンサを選ぶ際は 必ず 仕様書やデータシートでその特性を確認しましょう。

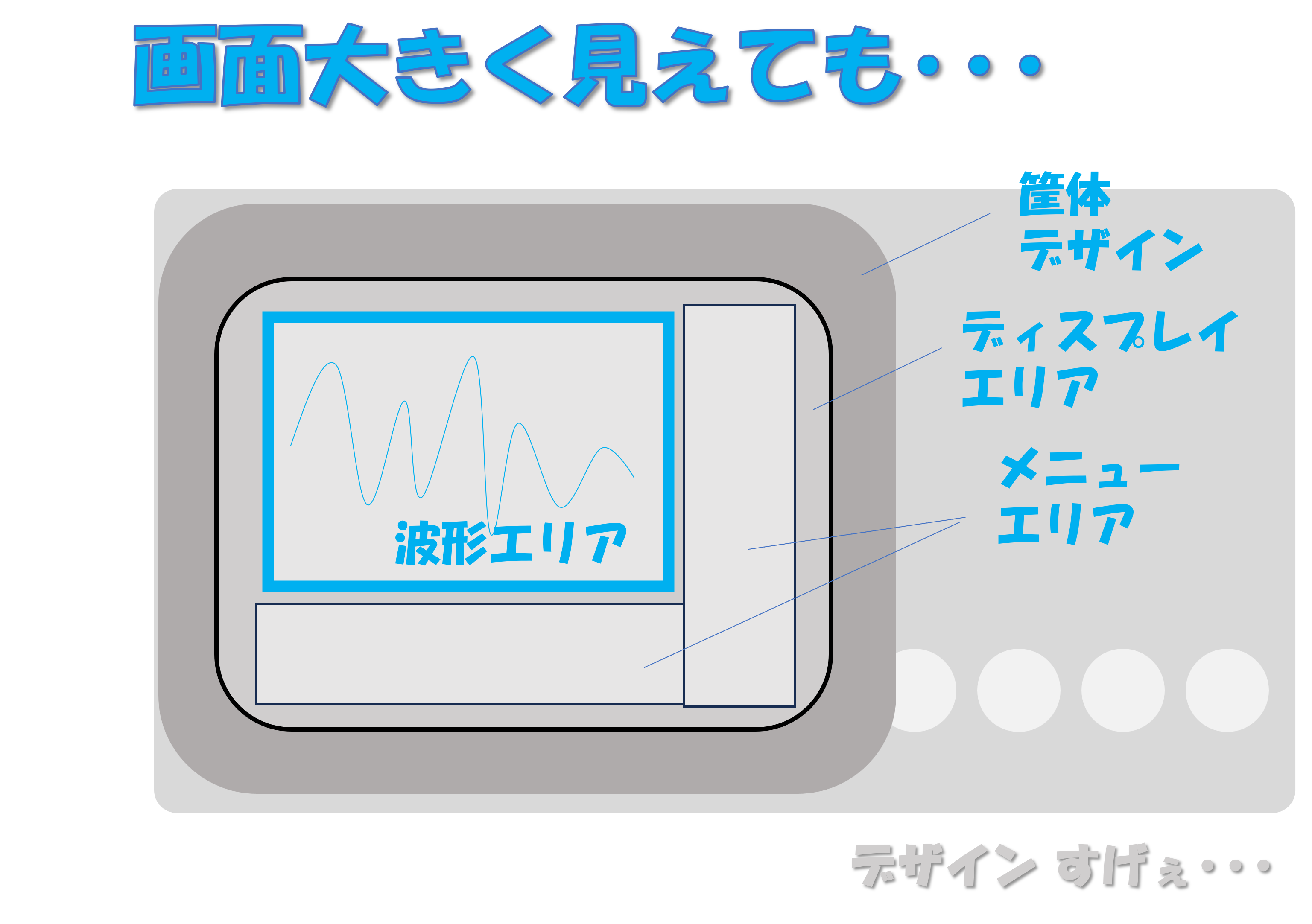

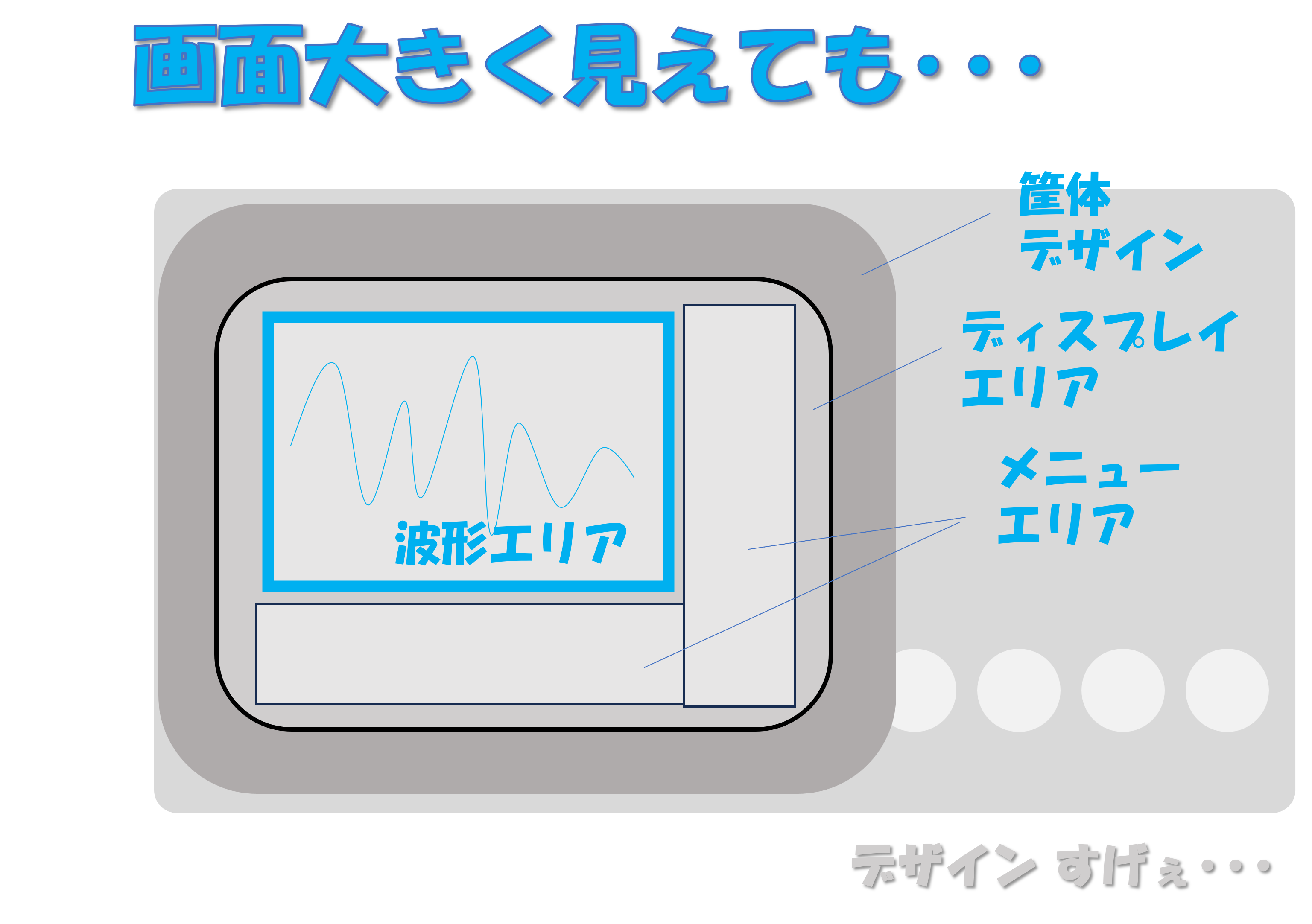

大画面ディスプレイ機導入 ! あれ?でも波形小さい??

ちょっとしたことですが、オシロスコープは大画面であればあるほど視認性が良くなり操作のストレスもなくなり、作業効率も上がります。

が、せっかく画面の大きいオシロを選んだのに 効率が上がらない!という事が無いように、ちょっとしたポイントです。

一見 画面が大きそうに見えても、それは筐体のデザインの場合もあります。

データシートのディスプレイサイズを確認しましょう。

また、ディスプレイサイズが大きくても、メニューだらけ(メニューが消せなくて)、肝心の波形表示エリアが小さいと あまり大画面の恩恵を受けれません。

ディスプレイサイズにこだわる人は 同時に波形表示エリアサイズをチェックするのも良いかもしれません。

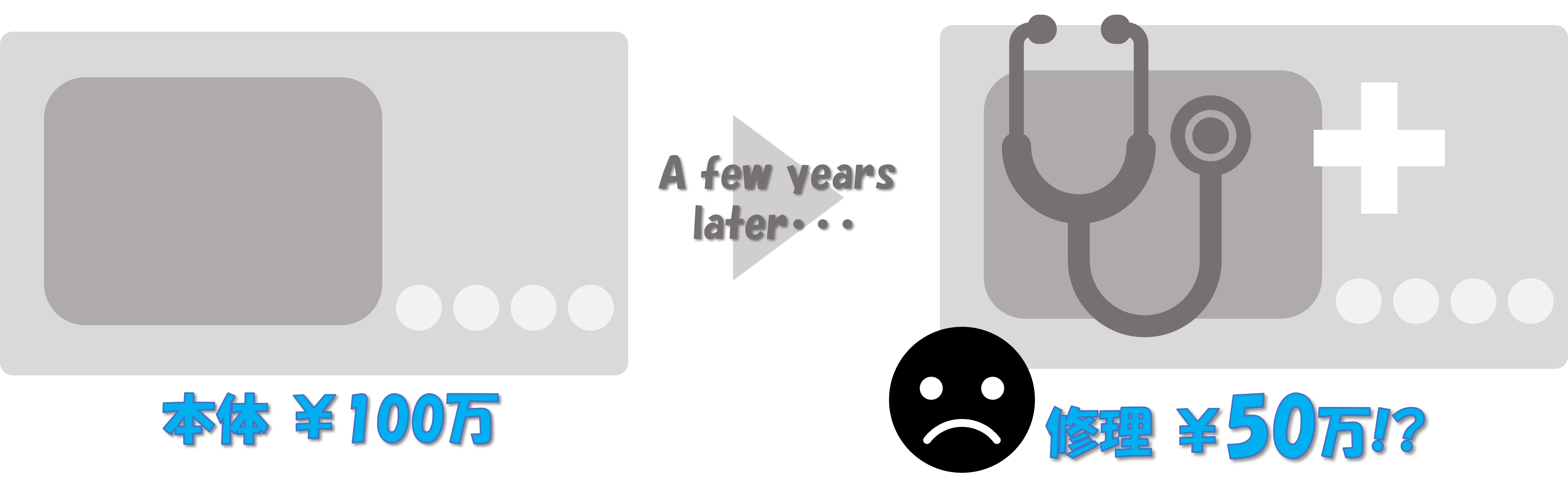

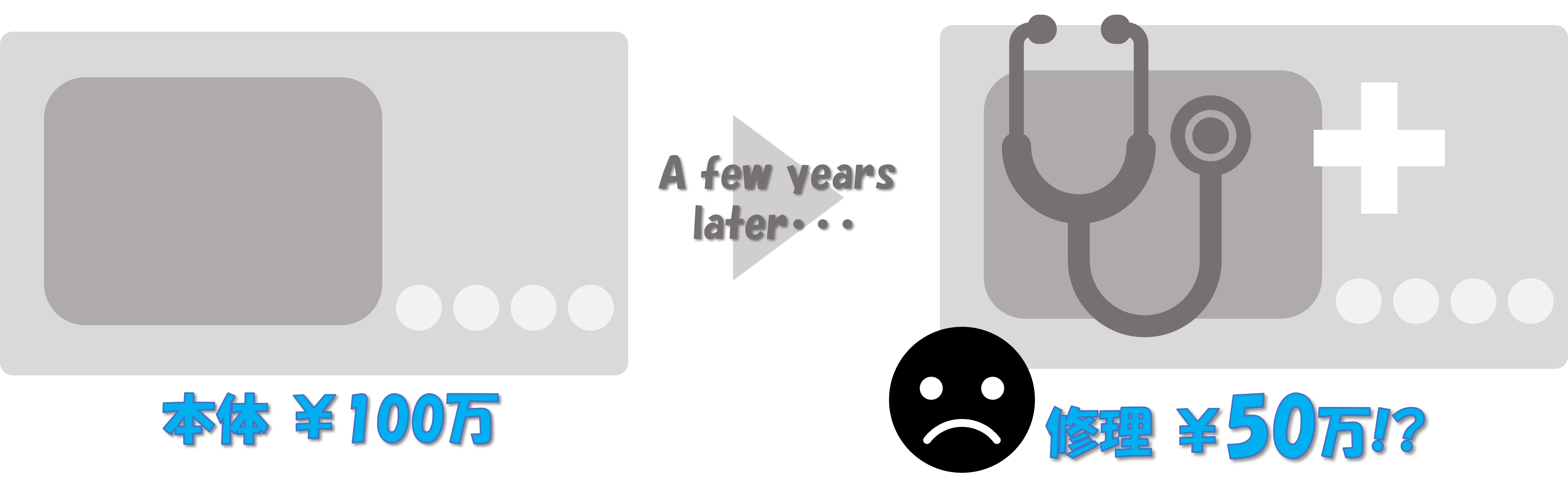

修理サポート & 保証期間

これは 後から困るので 先に出来る限り確認しましょう。

オシロスコープ本体を奮発して買ったはいいものの、修理金額が高いと 後々の貴重な予算を圧迫してしまいます。

メーカーや製品によっては「定額修理料金」が設定されている物もあるので事前に確認をおすすめします。

また保証期間もメーカーや製品により様々ですので保証期間の長い製品をお勧めします。

このように、カタログをちらっと見ただけでは分からないポイントがたくさんあります。

データシートをしっかり見て選定をするか、信頼できる代理店、営業から情報をもらいながら選定をお勧めします。

計測器検索.com のサービス

・必要なスペックから簡単機種選定

・機種選定・社内稟議用 比較表作成サービス

・計測器営業サポート

・【 計測器の広告費用 高すぎる問題】への挑戦

ニッチな業界である計測器は広告単価が高くなりがちです。

しかし、本当にユーザーが必要とする情報・広告が集まる場所を作る事により、費用は1/10に下げる事が出来るはず。

協賛頂けるメーカー様 商社様 募集中です。

お問い合わせはこちらまで

著作者:fullvector/出典:Freepik